ストレスを感じると、イライラしやすくなったり、肩がこるなどの身体症状が起きる人もいます。皆さんの心と身体は、どんな仕組みでストレスに反応しているのでしょうか?

ストレス時の心身の反応

外部からストレスを受けると、身体はストレスから自分を守ろうとして、体内の状態を一定に保とうと活動し、緊張状態になります。これがストレス状態です。

前回ご紹介したストレス学の父セリエは、このストレス状態が続くと、適応症候群という病気状態になると考えました。この病気への段階を知ることにより、感情、思考、意欲・活動、身体におけるストレス初期~ストレス後期の変化がつかめます。

適応症候群の各段階

初期・中期(警告反応期、抵抗期)

ストレッサーによるショックに対して、血圧、体温、血糖の上昇がみられ、それを元に戻そうとする動きが生体内部でみられます。ネズミにストレスを与えると、副腎、リンパ腺、心臓と胃壁に反応が見られます。

さらにストレッサーから身体を守ろうとする反応が続く状態では、どんどんエネルギーが消費されていきます。ストレスにさらされ続けたネズミは、急に同じレベルのストレスにさらされたネズミより、高いレベルの緊張状態になることがわかっています。

- 感情面……不安、緊張、イライラ、焦燥感

- 思考面……解決しようとする

- 意欲・活動性……活発、または普通

- 心身の状態……無症状あるいは不眠傾向、一時的な血圧上昇、自律神経症状など

疲はい期(後期)

限界までエネルギーが消費されると、生命力を使い果たし、病気になるか死んでしまいます。ネズミの場合は、ストレスにさらされ続けると数週間で疲はい期に至り、死にます。

- 感情面……抑うつ感、無力感、自責の念

- 思考面……集中力・判断力の低下

- 意欲・活動性……意欲・活動性の低下

- 心身の状態……慢性睡眠障害、蓄積疲労、不安障害、うつ病、適応障害、高血圧症、脳・心血管障害など

ここで注目していただきたいのは、ストレスの影響は精神面だけでなく、血圧や血管障害(脳や心臓)にも及ぶということ。

内臓などへの影響も大きく、糖尿病や胃腸の病気にもつながります。緊張するとお腹が痛くなる「過敏性腸症候群」という病気を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。

また、ストレスが免疫力を下げ、風邪をひきやすくさせるというのも事実です。主に、自律神経系、内分泌系、免疫系に分かれて作用します。

自律神経系は内臓のバランスをとる神経であり、交感神経と副交感神経に分かれています。

ストレスから心身を守ろうとするときは、交感神経が活発になります。敵と「闘う」、怖いから「逃げる」という時、全身に血液をたくさん送ったり、逃げるために血液を手足に多く送り込んだり、出血してすぐに血が固まる機能を高めます。この結果、血圧が高くなり、脈が速まり、胃腸の動きを抑えたりするのです。

ストレスが身体にどのように影響し病を引き起こすかについては、やや複雑ですので、後でコラムとしてお読みください。

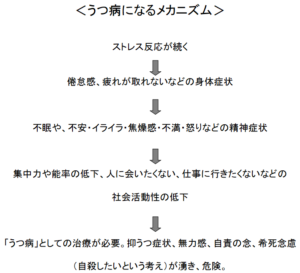

ストレスが引き起こす精神疾患のメカニズム

ストレス反応は、ストレッサーの強さ長さのほか、ストレス耐性やサポートの有無などの個人的要因、そして上記の「ストレスの段階」によっても異なります。初期段階でストレス要因が軽減され、適切なストレス対応が行われると、病気には至らず、回復も早くなります。

しかし、うつ病など病気状態まで進むと、長期の休養や治療が必要となり、治るまでには時間を要します。

Lesson1-3 まとめ

- ストレスを受けると、身体は防衛しようと体内を一定の状態に保つため緊張状態になる。これがストレス反応

- 適応症候群の初期は、エネルギーを使い、普通~活発な状態。疲はい期は、エネルギーを使い果たし病気や死に至る。

- 精神面だけでなく、血圧、血管、血糖、胃腸の動きなど身体面にも影響は見られ、身体の病を引き起こすことも。

- 初期段階で適切なストレス対処ができれば病気になりにくい。病気になると、回復に時間が必要。